健康保険と医療保険の建前と本音

日本には全員加入の素晴らしいい保険制度があります。

それは、健康保険

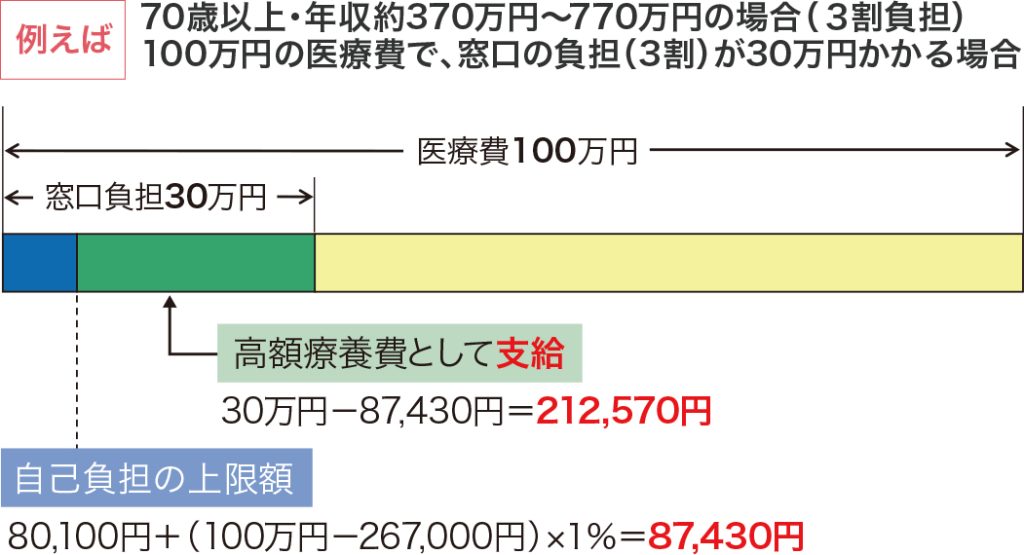

医療機関を受診すれば自己負担は基本3割でよく、1ヵ月の治療費が高額になれば限度額までの負担ですむ高額療養費制度。

病気やけがで入院しても大丈夫、生活に困ることはない。

これ、ホント?

まずは、今の健康保険の仕組みから紐解きましょう。

高額療養費療養費制度を利用される皆様へ 平成30年8月受診分から(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf

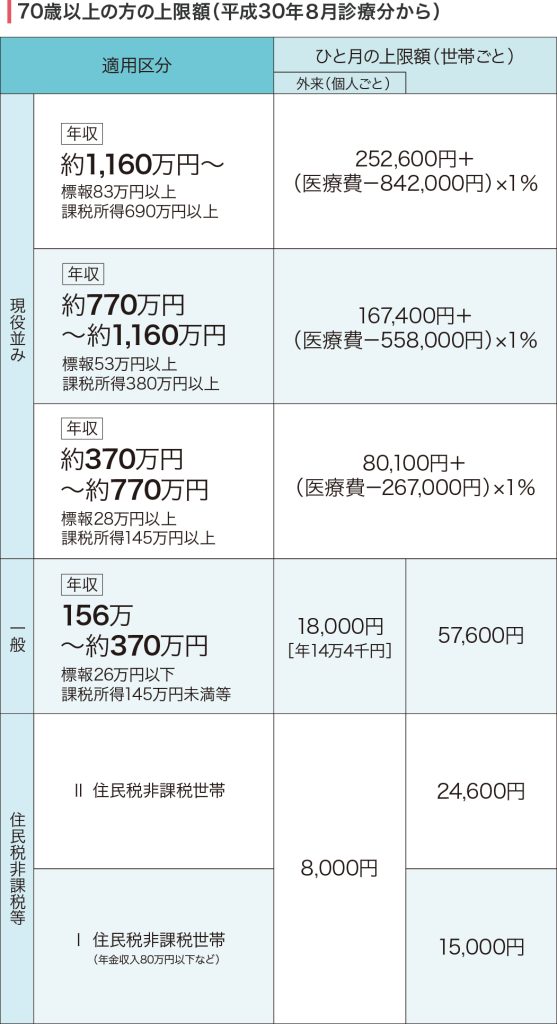

70歳以上と69歳以下で限度額が違うので注意。

高収入の方はたくさん自己負担をしてくださいね、ですが、上限が決まっていれば対応しやすいです。

注)1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

70歳以上になるとお医者さんにかかることも多くなります。

外来の条件が決まっていたり、収入が低いと負担上限額が低くなるのは嬉しいです。

注)1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

では、病気やけがで入院しても、この上限額さえ準備していれば入院費のことで困ることはない?

いえいえ、ここに落とし穴3つ。

1.高額療養費制度はひと月(1日~月末)の間で計算される

上限が決まっているのはひと月の自己負担額です。

1日に入院して30日に退院すれば、ひと月で済みます。

では、15日に入院して翌月の15日に退院したら?

入院の日数は同じ30日でも、こちらはふた月になります。

自己負担額も×2になります。

持病の手術とかで計画的に入院する場合ならいざ知らず、

大抵の病気やけがはいつ起こるかわかりません。

入院したら自己負担額は高額医療用費制度の自己負担の2倍、とあらかじめ考えていた方が安心でしょう。

2.療養費とみなされない費用が多くなっている

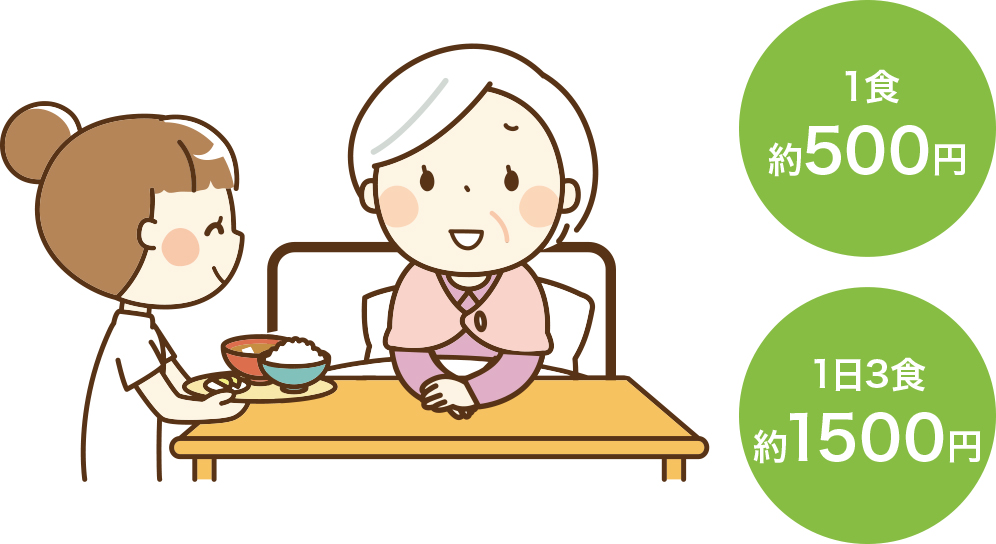

・食事の費用

入院中も、食事は必要です。

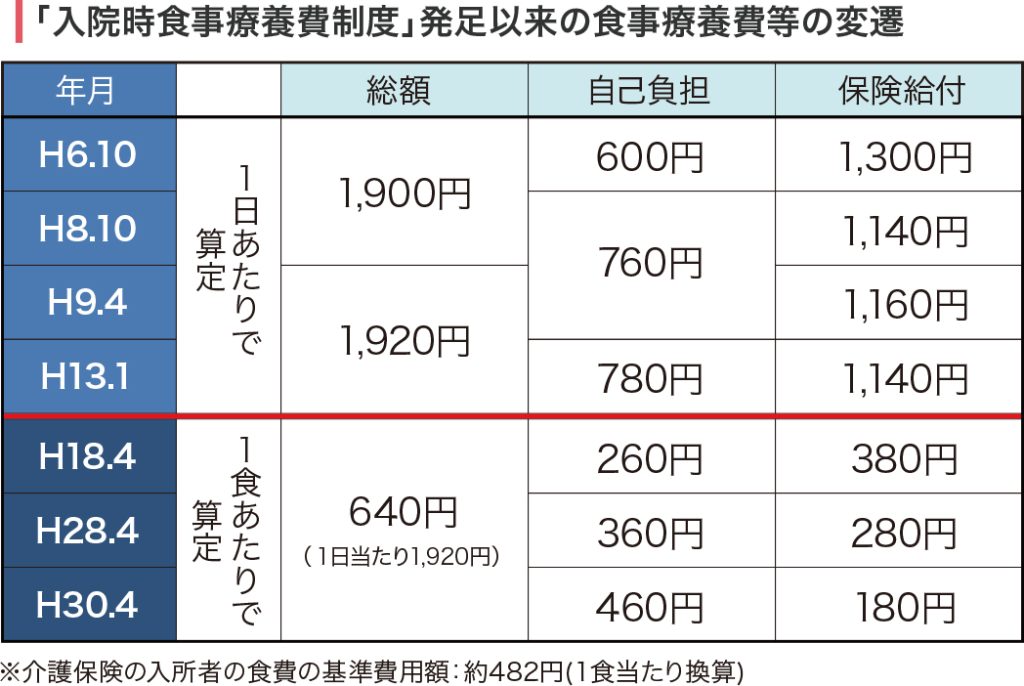

以前は入院中の食事代も医療費として健康保険の高額療養費の対象でした。

平成6年(1994年)10月からは別途「入院時食事療養制度」として食費を払うようになりました。

その変遷は次の通りです。

令和5年11月9日 第170回社会保障審議会医療保険部会 資料3(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001165397.pdf

平成6年9月までは、入院中の食費も健康保険の対象でしたが、

平成6年10月からは、1日あたり600円の自己負担からはじまり、

平成18年には1食あたりになり、(3食では780円)

今年、令和6年(2024年)6月からは診療報酬改定時期に合わせて

自己負担は1食あたり490円に改定されます。

1食約500円。1日3食で1500円。

医療費とは別に必要です。

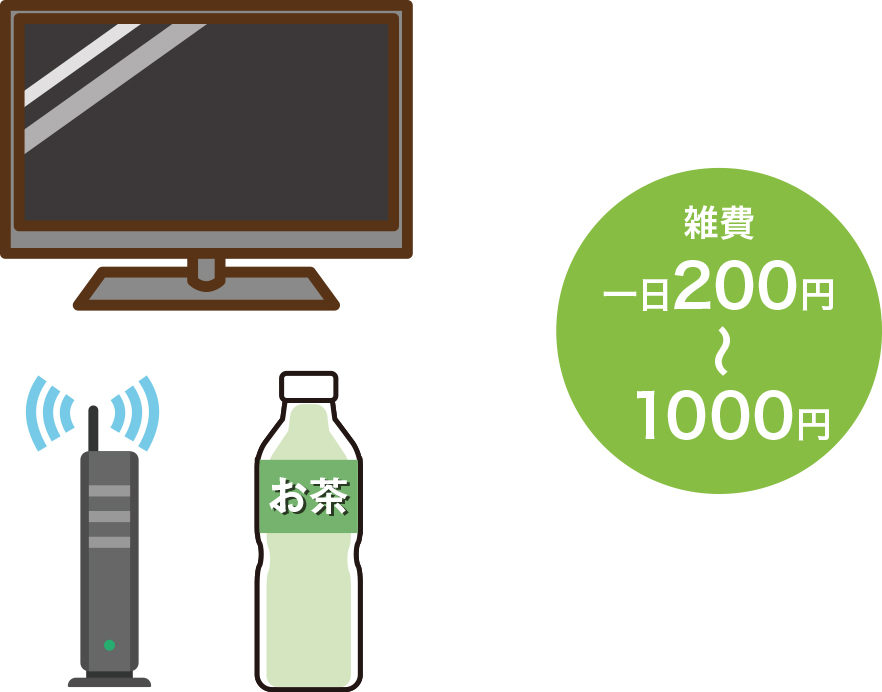

・雑費がかかる

食事にお茶はつきものです。

けれど、それも別途費用が必要な病院も増えてきました。

ある病院では、

TV見放題・インターネットのWi-Fi・お茶(ペットボトル)・ミニ冷蔵庫

すべてついて1日550円でした。

TVもWi-Fiも必要ない、と節約することもできますが、そうすると食事の時のお茶もなくなります。

病院によっては、寝たままでの歯磨き・うがいなどの口腔ケア料金が必要なところもありました。

雑費として、1日200円~1000円ほど準備しておいた方がいいでしょう。

・面会制限のための費用

感染症対策でまだまだ面会が制限されているところも多いです。

そうなると、パジャマなど細々とした日用品を病院で準備してもらうことも考えておく必要があります。

パジャマ・タオル・歯ブラシ・シャンプー・ティッシュなどすべて込みで

1日550円。

・紙おむつなど使い捨て品

紙おむつなどを病院指定のものに限っているところもあります。

病院にもよりますが、定額制ですと、1日400円~550円など。

または交換ごと1枚いくらと規定しているところもあります。

3.差額ベッド代

「差額ベッド代がかかからない大部屋でいい」、と希望しても、

緊急で入院するときには部屋が空いてないこともあります。

その時、「じゃあ入院やめます」とするか、「差額ベッド代を払って入院する」かどうしますか?

病気やけがは突然やってきます。

救急車で運ばれることもあります。

その時、どうしますか?

厚生労働省からの通知では、「差額ベッド代は本人が希望しない場合支払う必要はない」とされています。通知の一部を載せます。

(8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられること。なお、③に掲げる「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること。

① 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)

② 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合 (例) ・ 救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、など。

③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合

(例) MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、など。

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定め る掲示事項等」及び

「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医 薬品等」の実施上の留意事項について」の

一部改正についてから一部抜粋(厚生労働省 令和4年3月4日)

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa

/hoken_heiyo/ryoyouhi_R4tuuchi.pdf

2020年から流行拡大した新型コロナウイルス感染症などの時は③の規定が適用されたのかもしれません。

通常のときに、通常の病気やけが(骨折など)で、「差額ベッド代は払わないけれども、特別料金が必要な個室に入院させてくれ」とできるのでしょうか?

病院の事務課に勤めていた人に聞いたところ

「払わないけど入院させてくれ」と言う人はいなかったそうです。

そして、しっかりと病院は入院費用は回収していたようです。

そして、コロナ以来、個室病床が増えてきているようです。

朝日新聞デジタルからの情報です。

(厚生労働省は毎年、差額ベッドの全国的な状況を公表している。 最新のデータは2022年7月現在。 ベッド数全体のうち、差額ベッド料が必要となる個室から4人部屋までの合計数は約2割を占める。 個室の差額ベッド料の全国平均は8322円だった。2023/08/17

そして、差額ベッド代は地域によって差が大きい部分です。

個室では東京が1万9770円で最も高く、全国平均の約2・4倍。最も低い秋田(3538円)の5・6倍だった。平均が1万円超になるのは5都府県しかなく、高額な差額ベッドは、東京を中心に一部の都市圏に偏在している。

差額ベッド代が必要になったとして、1日約1万円。

この準備も必要でしょうか。

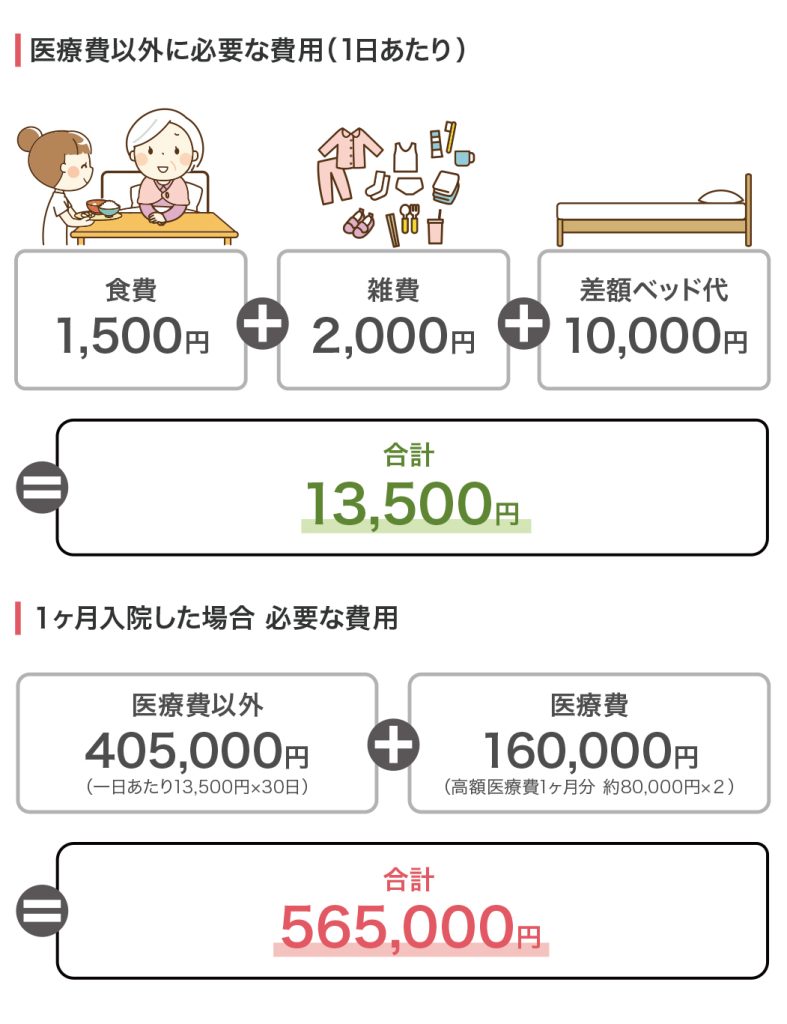

このようにかかる費用を足し合わせていくと、医療費以外に必要な費用は、

食費 1500円

雑費 2000円

差額ベッド代 10,000円

1日あたり、13,500円になります。

1カ月(30日)入院したとすると、

これに医療費(高額医療費2か月分 約8万円×2)16万円を足します。

差額ベッド代がかかる部屋から、かからない大部屋に移ることの想定もしますが、「健康保険の高額療養費があるから入院費用はそんなにかからない」とばかりも言っていられないことがわかります。

健康保険に加入中の勤労者であれば、健康保険組合から休業中は収入の約2/3が支給される傷病手当金もありますが、収入の1/3は減ってしまいます。

日本には全員加入している健康保険、という素晴らしい制度がありますが、

入院となるとそれだけでは賄えないという本音も見えてきます。

不測の事態への経済的な備え方としては、

「保険で備える」「貯蓄で備える」などがあります。

それぞれに一長一短あり、偏らず備えることが大切です。

健康が一番の節約 、であることは間違いないです。

けれど、「貯蓄」「保険」など、備えがあれば安心するのも事実です。

この記事の執筆者:三島 佳予子(Kayoko Mishima)

保有資格:CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 住宅ローンアドバイザー /宅地建物取

引士