2025年10月1日は国勢調査の日、データから未来に備える

10月1日に全国一斉に国勢調査が行われました。

このコーナーでは、お金と暮らしにまつわる話を紹介してきました。

国勢調査とお金のことがどう結びつくのか疑問に思われた方もおられると思いますが、今だけでなく将来もお金に困らない生活をしたいと考えると、将来予測が大切になります。

その基礎となるデータの一つが、10月1日に皆様が回答した国勢調査です。

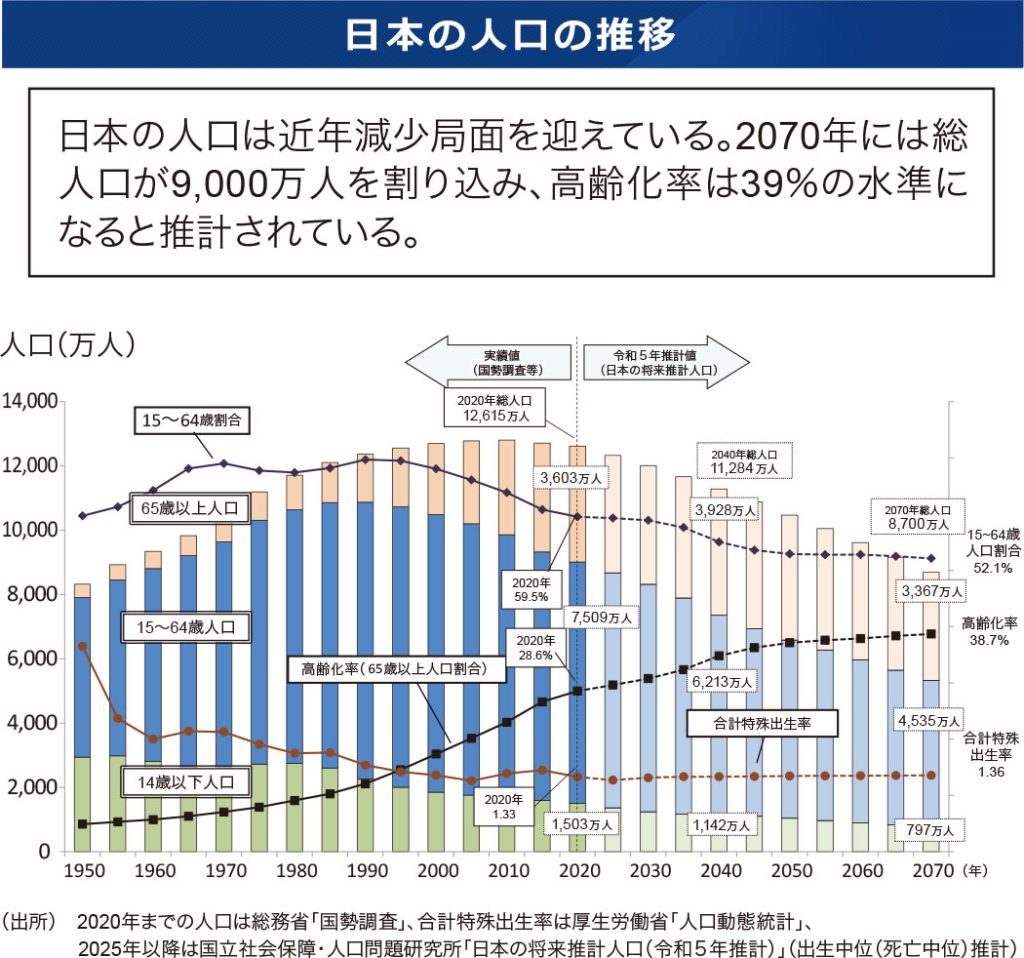

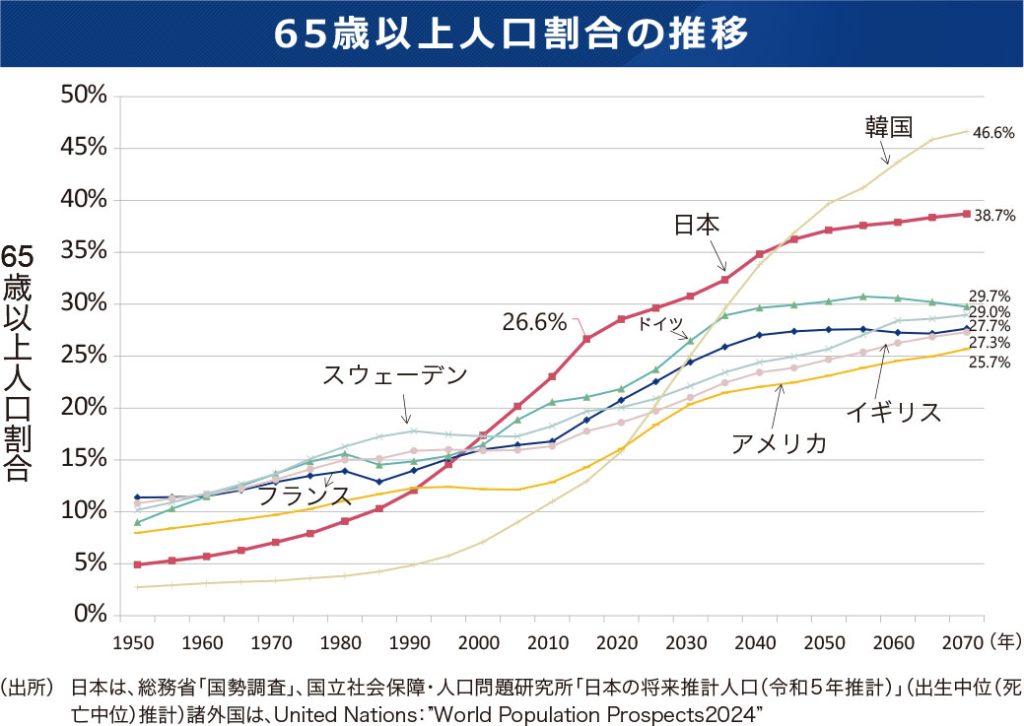

ニュースなどで「〇〇年問題」と言われるものがあります。

2025年問題 団塊の世代が後期高齢者になり社会保障費の負担増

2030年問題 65歳以上が総人口の30%を占める

2040年問題 団塊ジュニアの世代高齢者に総人口の35%が高齢者に

〈資料〉厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001553891.pdf

諸外国でも高齢化問題への対応が急がれています。

これらの日本における将来予測は2020年に行われた国勢調査がもとになっています。

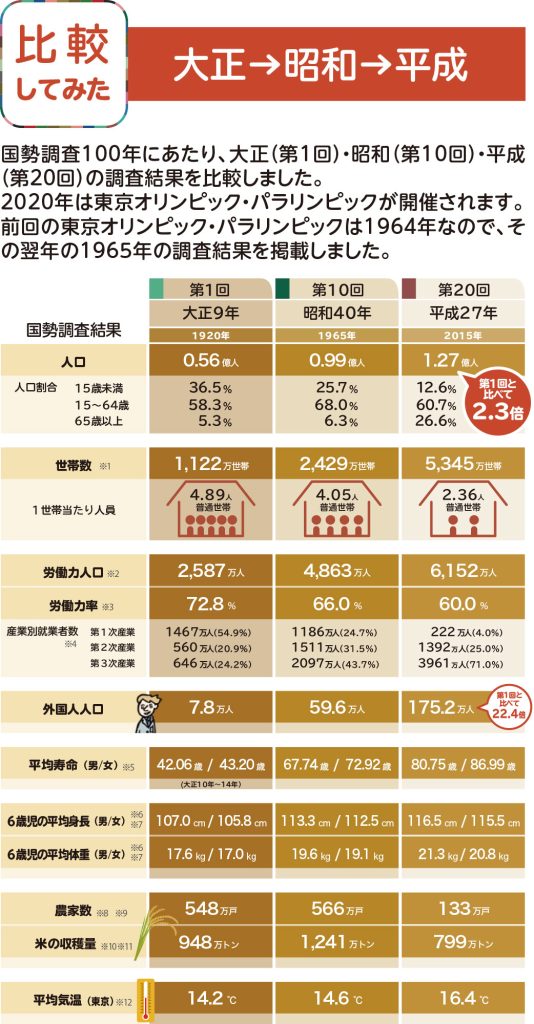

前回の2020年が国勢調査100年目にあたることから、総務省統計局から「国勢調査100年のあゆみ」が刊行されています。

その中から一部紹介いたします。

大正9年(1920年)に始まりました

100年のあゆみから抜粋

出典: ※5 厚生労働省「第22回生命表」/ ※6 文部科学省「学校保健統計調査」 / ※8 農林水産省「農林業センサス」 / ※10 農林水産省「作況調査」 / ※12 気象庁「過去の気象データ」

※1 世帯数は普通世帯と準世帯の総数。 / ※2 1920年は、有業者方式による。「有業者」は労働力人口、「無業者」は非労働力人口として扱う。「主人の世帯にある家事使用人」は,年齢別に按分し「有業者」に含めた。

※3 労働力人口/15歳以上人口×100で計算。 / ※4 1920年は全年齢の有業者数。

※7 1920 年度 、1965 年度、2015 年度の数値。1920 年度は「生徒児童身体検査統計」として実施。 / ※9 1920 年、1965 年は総農家数。2015 年は販売農家数。/ ※11 年次は収穫年次。2015年は収穫量(子実用)。

こうしたデータから私たちは何を読み解くことができるでしょうか。

将来の介護費用・医療費は上がりそうだから、貯蓄や保険で備えておく。

将来は介護・医療の人材が不足しそうだから、健康維持に一層気を配る。

今後も外国人人口は増えそうだから、外国のことを勉強する。

将来の資金のために、投資(NISAやiDeCo)を勉強する、始める。

保険料が安い若いうちに老後の医療を保険で備える。

将来への様々な備えは、今あるデータがもとになります。

調査票に回答したのを契機に、データから未来に備えてみませんか?

〈資料〉

国勢調査100年のあゆみ 第一部

https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/ayumi/pdf/ayumi01.pdf

国勢調査100年のあゆみ 第二部

https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/ayumi/pdf/ayumi02.pdf

国勢調査100年のあゆみ 第三部

https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/ayumi/pdf/ayumi03.pdf

〈資料〉

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001553891.pdf

この記事の執筆者:三島 佳予子(Kayoko Mishima)

保有資格:CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 住宅ローンアドバイザー /宅地建物取引士